المسرح المستقل في الأردن – مساءلة الخشبة، وخلق الهامش

تغيّر مشهد المسرح الأردني بشكل جذري وهادئ على مدى سنوات طويلة من تراكم التجارب، تفككت مصادره الأولى تدريجياً. قد تبدو مفردة “تماماً” قطعية هنا، لكنها مقصودة، لأنها جزء من محاولتي في هذه القراءة للتخفف من المصطلح النقدي التقليدي والاقتباسات النظرية، والاعتماد قدر الإمكان على الذائقة الشخصية والمتابعة، التي أدعي أنها اتسمت بالاهتمام والانحياز للتجريب.

فراس زقطان

الثنائيات التي حكمت المسرح الأردني – بين النشاط الرسمي و النشاط الخاص، بين المسرح النخبوي والمسرح الشعبي، بين القاعة والجمهور – تفككت أو فقدت على الأقل صلابتها. تلك الصيغة التي مرّرها جيل المسرح المؤسسي، ومن بعدهم المسرحيون المرتبطون بالخطاب الطليعي، تحولت إلى إرث مرجعي أكثر من كونها بوصلة. وفي ظل ذلك، بدأ يظهر هامش آخر، لم يكن جديداً بالكامل، لكنه كان يعمل بهدوء، خارج الضوء، وعلى حسابه الخاص: المسرح المستقل.

هذا المسرح لا يملك ميزانية، ولا جائزة، ولا داعمين. قد يستغل فضاءات بديلة احيانا، ، . يكتب نصوصه كما تُكتب الرسائل، ويخطط دائما، وينتج ما يمكن تسميته “عرضًا متميزا – لا لأنه مبدع، بل لانه إنساني، قابل للكسر، وصادق.

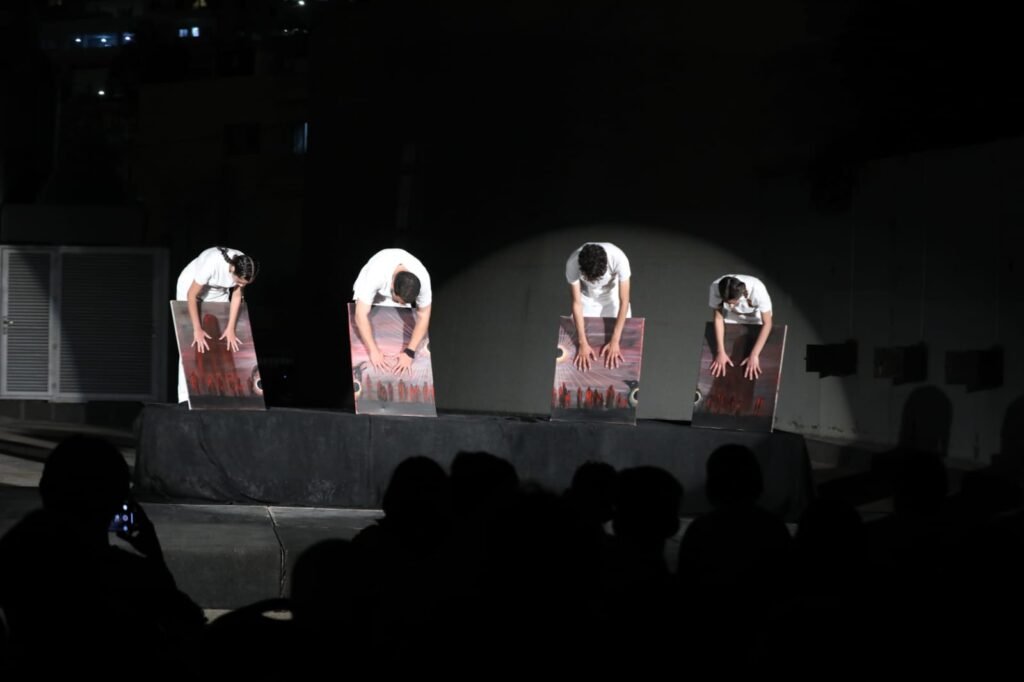

المسرحيون الشباب الذين دفعهم الواقع إلى هذا الخيار – أو إلى هذه الضرورة – لم يعودوا مهووسين بتكرار “النص المسرحي” كما ورثوه، بل صاروا يبحثون عن لحظة أداء، عن مجاز بصري، عن هزة بسيطة في وعي المتلقي، أو حتى عن ضحكة مفاجئة تخرج من سياق جدي. بات المسرح بالنسبة لهم مساحة شخصية، تجربة فردية، ليست معنية بإقناع أحد، بل بطرح شكوكهم الخاصة، بأسلوبهم، وبزمنهم.

لم يعد المسرح مقيداً بقاعة العرض التقليدية، ولم تعد المفاهيم القديمة مثل “المسرح الجاد” أو “الرسالة الوطنية” تهيمن على الخشبة. صار المسرح يتحرك داخل أسئلة المدينة، وأحياناً من داخل ضيقها، في حوار مع اللغة اليومية، مع التهكم، مع التعب، ومع جمهور غالباً غير متوقع، بل ومصادف.

ليس من قبيل المبالغة القول إن المسرح المستقل في الأردن تحوّل – بشكل غير معلن – إلى مختبر مفتوح: مختبر للغة، للهوية، للجسد، وللزمن نفسه. بعض هذه التجارب قد تفشل، وبعضها لا يُفهم، وبعضها لا يُعرض أصلاً. لكنها كلها تشكّل معًا جسدًا حيًا، مرنًا، وقابلاً لإعادة التشكيل.

المسرح هنا لم يعد فقط فنًا يقاوم، بل أيضًا فن يُجرّب، يُخفق، ويعيد اختراع نفسه كل مرة. وربما – في بعض حالاته – يختار أن يكون هامشياً عن قصد، لأنه في الهامش فقط يمكن قول ما لا يُقال، ولعب ما لا يُسمح به، وصناعة لغة جديدة.